日本橋はやし矯正歯科院長 林一夫です。

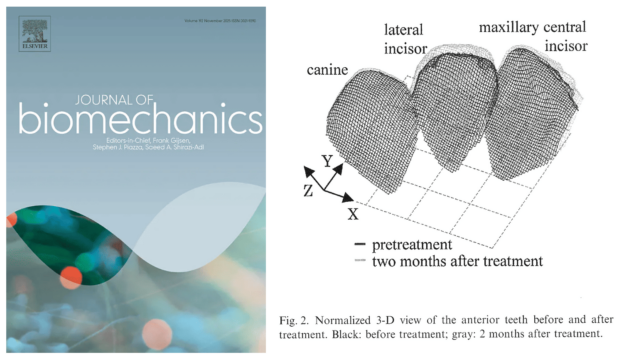

今回は私が発表した論文(Journal of Biomechanics 掲載論文)より3Dデジタル矯正に関するものをご紹介します。

|

|

この研究の目的

今回の研究は「矯正治療で歯がどのように動いているのか」を、三次元的に正確にとらえる方法を開発することが目的でした。

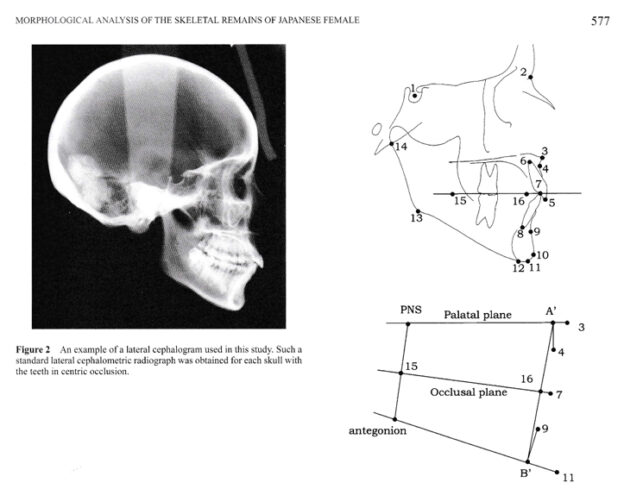

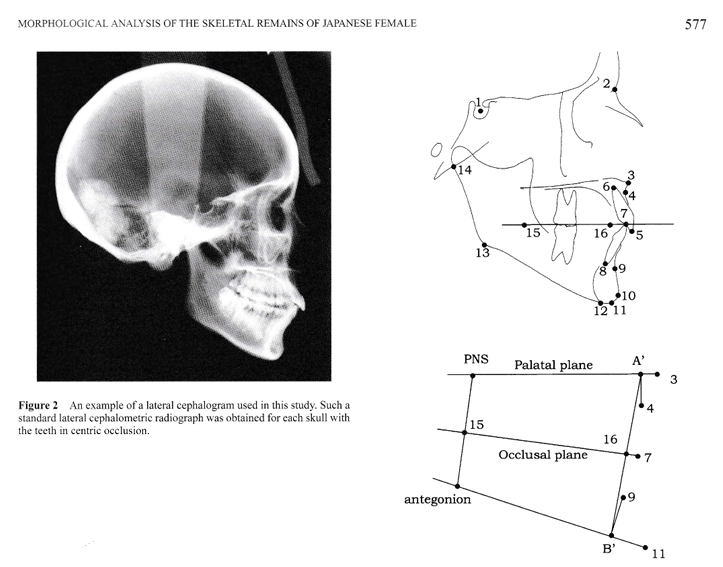

従来の歯科矯正学では、歯の移動はレントゲンの二次元的な平面上でしか評価できず、「実際にどの方向へ、どの角度で動いているのか?」を定量的に把握することは困難でした。

そこで私は、「有限ねじれ軸(Finite Helical Axis)」という物理学的な考え方を応用し、

歯の動きを3D空間内で正確に計測・可視化できるシステムを確立しました。

どんな方法で解析したのか

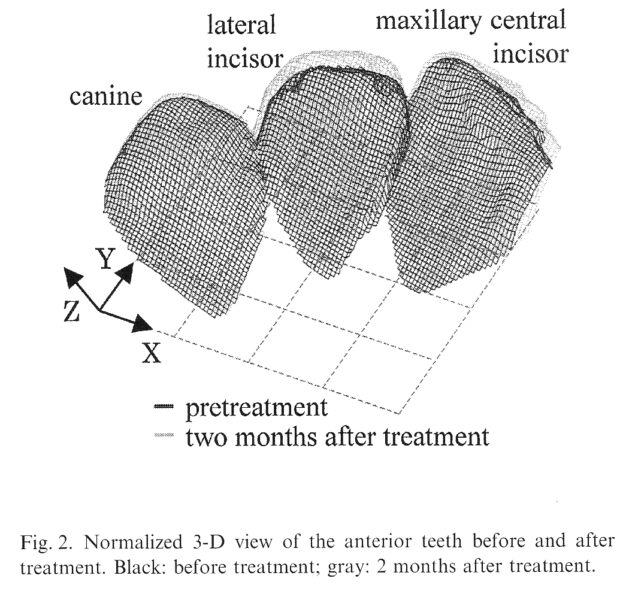

この研究では、3Dスキャナーを用いて治療中の歯列模型を高精度にデジタル化し、各歯の位置を三次元的に比較しました。

具体的なステップは次の通りです。

- スリットレーザーを用いた3Dスキャニングで歯列模型を測定

- 上顎第一大臼歯を基準点として自動的に位置合わせ

- 各歯の移動を「回転行列」と「並進ベクトル」で算出

- 「有限ねじれ軸(Finite Helical Axis)」を導き、その軸まわりの回転と軸に沿った移動として歯の動きを表現

- 得られた結果を三次元のベクトルとして可視化

モデル症例

22歳男性(アングルⅢ級不正咬合、前歯部中等度叢生)を対象とし、マルチブラケット装置を用いた治療を実施。

印象採得※は、

- 装置装着前

- 装着直後

- 10日後

- 1か月後

- 2か月後

の5時点で行い、歯の移動軌跡を比較しました。

※「印象採得(いんしょうさいとく)」とは、歯や歯列、お口の中の正確な型を取る(型採りする)ことを指します。

今回の印象採得はシリコーン印象材を用い非常に高精度の歯列模型を作製しています。

結果と意義

この3D解析法により、歯の動きを単なる位置の変化ではなく、「回転」と「並進」として明確に表現できました。

例えば、ある歯が「どの方向に」「どれくらい回転しながら」「どれだけ動いたか」を視覚的に理解できるようになり、これまで「感覚」に頼っていた歯科治療の世界を、「感覚ではなく定量的な科学」に近づける一歩となりました。

この成果は、国際的な学術誌 Journal of Biomechanicsに掲載されました。

矯正分野の論文としては非常に稀なケースであり、またこの分野の研究を行っている医師・歯科医師の業績が同誌に採択された例はごくわずかです。

今の臨床への応用

この研究で確立した3D的な歯の動きの表現や理解のしかたは、現在の「デジタル矯正(SureSmile/3Dシミュレーション)」にも直結しています。

例えば、当院で導入している

- CBCTによる骨格評価

- 3Dスキャンによる歯列データ

- シュアスマイルによるバーチャル治療設計

これらの技術の根底には、「歯の動きを3D空間で正確に捉える」という、この研究の考え方が生きています。

論文情報

Title: A novel method for the three-dimensional (3-D) analysis of orthodontic tooth movement -Calculation of rotation about and translation along finite helical axis.

Author: Hayashi K, et al.

Journal: Journal of Biomechanics 2002 Jan;35(1):45-51. DOI: 10.1016/s0021-9290(01)00166-x

論文URL

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11747882/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002192900100166X?via%3Dihub

まとめ

- 歯の動きを三次元で解析する世界初の手法を開発

- 有限ねじれ軸(Finite Helical Axis)を応用して、歯の回転と並進を定量化

- 国際誌 Journal of Biomechanics に掲載

- 現在のデジタル矯正技術の基盤に応用されている

院長からのコメントー感覚の技術から科学的に再現できる医療へー

この研究を通じて、矯正治療は“感覚の技術”から“科学的に再現できる医療”へ進化しました。今後も臨床の現場に、研究で得た知見を還元していきたいと思います。

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704