「歯並びが気になるので矯正したいけど、装置が見えるのが嫌で…」

「矯正装置はできるだけ目立たなくしたい!」

「矯正していることに気づかれたくない!」

という方は相当数いらっしゃると思います。

実際にカウンセリングの時にそういうご相談をお受けすることは多いです。

「矯正治療=金属の装置が見える」というイメージがあるからだと思うのですが、最近では見えにくい装置も充実しています。

ご存知ない方はもちろん、すでにご存知な方は改めてメリットやデメリットなども知って頂ければと思います。

見えにくい矯正治療は主に以下の種類です

「矯正装置が見える」というのは主に表側にワイヤー装置をつける「表側矯正」です。

歯科矯正装置はそれ以外ににもいくつかあり、表側矯正以外は「ほぼ見えない」「見えにくい」「目立たない」と考えていただいていいと思います。

裏側矯正

ワイヤー装置を歯の裏側に装着するのが裏側矯正です。

歯の裏側なので表側からはほとんど見えません(かなり大きく口を開けるようなことがなければまず見えません)。

裏側矯正のメリット

虫歯になりにくい

「装置がついていて磨きづらそうなのに?」と思われるかもしれませんが、他の矯正方法と比べて裏側矯正は虫歯になりにくいです。

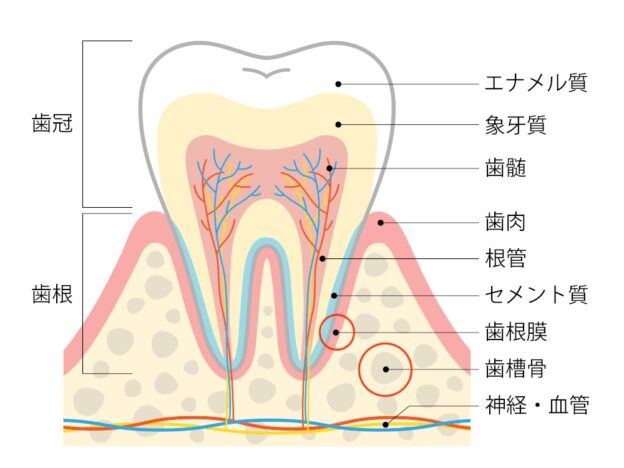

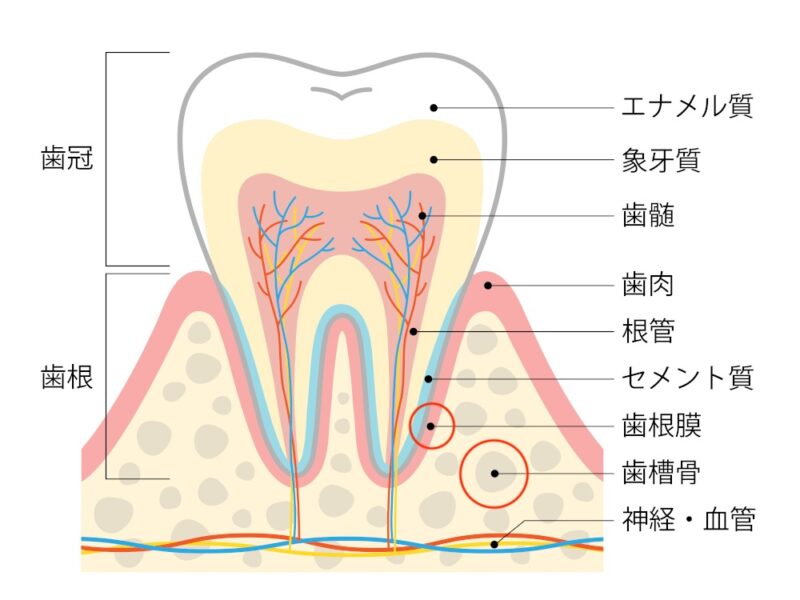

唾液には歯の汚れを洗い流す自浄作用の他にも抗菌作用、歯を修復する再石化作用などがあり、お口の中を清潔に保つのに非常に大切な存在です。

矯正装置が歯の裏側にあることで常に装置に唾液が付着している状態となり、他の矯正装置に比べて清潔を保つことができると言われています。

オフィスホワイトニングができる

オフィスホワイトニングとは、ご自宅ではなく歯科クリニックで行うホワイトニングのことを指します。

歯科矯正中は、歯列とともに「審美性を向上させたい」と、ホワイトニングをご希望になる患者さまがいらっしゃいます。

(当クリニックでもホワイトニングを行っています)

装置が表側についている表側矯正は、アタッチメントが表側についているマウスピース矯正では矯正治療中にホワイトニングをすることができませんが、裏側矯正では矯正治療中に行うことができます。

矯正治療が終了する前に審美性が高くなるので治療へのモチベーションも向上します。

裏側矯正のデメリット

治療費が比較的高い

裏側矯正は歯の裏側、狭いお口の中の装置なので小さくかつ複雑な形状です。

そのため制作に手間がかかってしまいます。

また、裏側矯正はどの矯正歯科医でもできるわけではなく、その難しさゆえ技術や知識、経験が求められますので、どうしても一定の金額以上になってしまいます。

治療期間が比較的長期化する

裏側矯正は前述したように装置が小さく複雑なので、表側矯正に比べて装置の調整が難しいこと。

また表側矯正に比べて歯の移動にかける力が強くないことなどで、治療期間が長期化する傾向にありました。

ですが当クリニックが導入している3Dデジタル矯正システムの技術により、表側矯正と同等の治療期間を実現できるようになりました。

詳しくはこちらをご覧ください:3Dデジタル矯正で効率的な治療を実現。裏側矯正中心の矯正専門クリニック

クリニックによって品質のばらつきが大きい

上記で述べたようにどの矯正歯科医でもできるものではなく、また技術や知識、経験に依存するので、矯正治療の品質管理という観点で言えばクリニックによりばらつきが見られます。

品質管理のリスク回避のためにできれば「3Dデジタル矯正」を扱っている矯正歯科医院をお勧めします。

※当院はすべての矯正治療にて3Dデジタル矯正を導入しております。

お口の中なので装置の違和感が出やすい

滑舌が一時的に悪くなる、装置が舌に当たって違和感があるなど他の矯正方法に比べて裏側矯正は少し違和感が大きいです。

ただしほとんどの場合は最初のうちだけで、1週間程度で慣れる方がほとんどです。

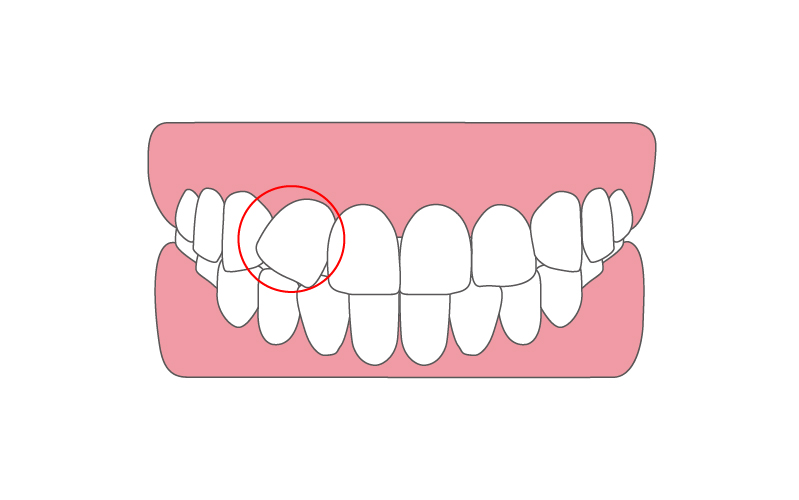

難症例の場合は補助的装置が表から見えることもある

難症例の場合や治療を早く進めたい場合で、ゴムをかけるためのボタンやブラケットなど、追加の装置を歯の表側に装着することがあります。

そのような場合はどうしても表側から見えてしまいます。

「絶対に見せたくない」という方は、カウンセリングや初期の診察の際に矯正歯科医にお伝えすると良いでしょう。

口内炎ができることがある

元々口内炎ができやすい方は装置が舌に当たるなどした際に口内炎ができることがあります。

当院では極力そうならないように気をつけておりますが、もし口内炎になってしまって重度の場合は、ご連絡いただければクリニックでレーザーやワックス等で対応させていただいております。(特に追加費用はありません)

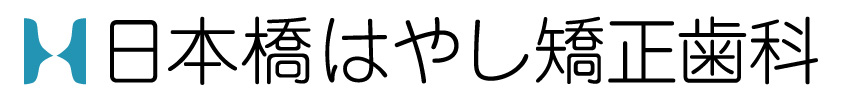

マウスピース矯正

透明なマウスピースを装着するのでかなり見えにくい装置です。

マウスピース矯正のメリット

装置を取り外せる

マウスピース矯正の最大のメリットが「外せる」ということではないでしょうか。

装置を外すことができるので、お食事の時に違和感がなく、歯磨きも装置がないのでこれまで通りに行えます。

お口の中の違和感が少ない

ワイヤー装置に比べてマウスピースは違和感を訴える方が格段に少ないです。

もちろん違和感がまったくないわけではなく、最初のうちはマウスピースの縁などが気になったり滑舌が少し悪くなったりするとはあります。(ほとんどの方がすぐに慣れます)

マウスピース矯正のデメリット

装着時間等をご自身で管理する必要がある

外すのがメリットである反面「自分できっちり管理する」というところがデメリットにもなります。

マウスピースは一日22時間以上装着しなければならないため、お食事の時や歯磨きの時以外には基本的に外してはいけません。

また、新しいマウスピースに交換する日は決められていますが、忘れてしまう方も少なくありません。

極端にお忙しい方はこれらの管理が負担になってしまうこともありますので、ワイヤー装置の方がライフスタイル上向いているということもあります。

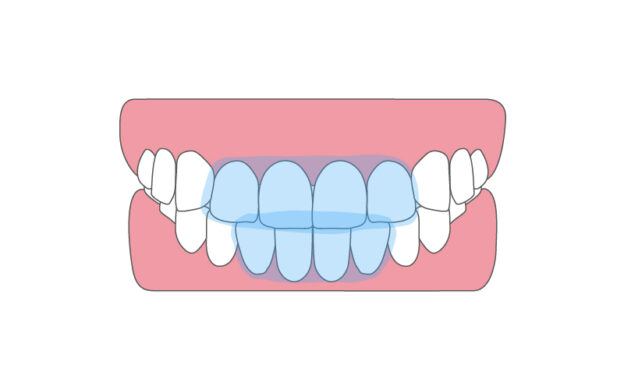

マウスピースを固定する突起が目立つこともある

マウスピース矯正はマウスピースだけではなく、マウスピースを歯に固定するための「アタッチメント」という小さな突起を歯の表面に装着します。

歯と同じような色でとても小さなものですが、角度によっては多少見えてしまうこともあります。

また、素材の性質上どうしても飲食物による着色が起こることもあります。

治療期間が比較的長期化する

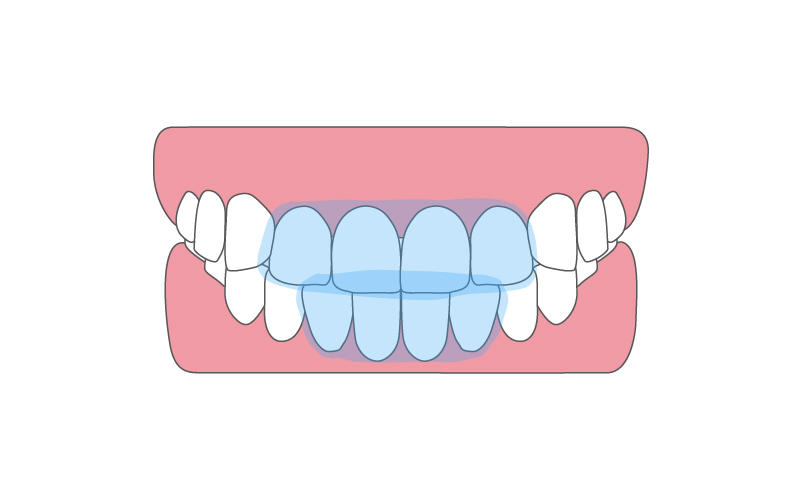

ハーフリンガル矯正

目立ちやすい上顎を裏側矯正、下顎を表側矯正で行う治療です。

ハーフリンガル矯正のメリット

治療費を比較的安価に抑えることができる

そもそもハーフリンガル矯正は「見えづらい矯正を比較的安価で行いたい」というご希望に沿う

に開発されたものです。

当クリニックでも上下裏側矯正よりも10万円安価な設定となっています。

お口の中の違和感が上下裏側矯正より少ない

下の矯正装置がお口の外にあるので、舌の違和感は上下裏側矯正よりもかなり少なく、喋りづらさもそれほどありません。

治療期間が比較的短い

ハーフリンガル矯正のデメリット

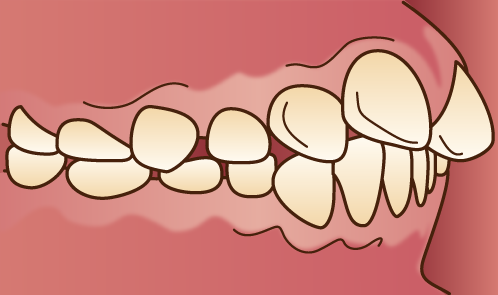

下の歯が見えやすい方(しゃくれ、受け口など)には向かない

矯正治療の理由が「下の歯が出ている」(しゃくれ、受け口など)場合や、笑った時に下の歯が目立つ方の場合は装置が見えてしまう可能性が高いので、「見えにくい」「目立たない」を重視される方にはおすすめできません。

至近距離、対面の場合は装置が見えてしまう

下の歯自体がそもそも見えにくいものではありますが、全く見えないということはないので、近い距離にいる場合はどうしても見えてしまいます。

ですので人と接するお仕事の方や、大きなイベントを控えて特にお写真の撮影を予定されている場合はおすすめできません。

その場合で一番いいのは上下裏側矯正です。

スポーツしている方は要注意!

下の歯に装着する表側矯正装置は、スポーツの際にボールが口元にぶつかったり転んだ際に顔を地面にぶつけたりすると怪我の恐れがあります。

特にコンタクトスポーツはとても危険なので注意が必要となります。

激しい転倒の際などは装置が外れてしまうこともあります。

「目立たない、見せたくない!」はカウンセリングの時に伝えてください

患者さまは様々な手段で「目立たない矯正」の情報をお探ししていて、この記事に辿り着いた方も多いかと存じます。

ですがここまでご説明した通り「絶対に見えない」という保証はありません。

矯正歯科医は「見えにくい」ことよりも「よりよい治療計画」を立てることを常に考えておりますので、「絶対に見せたくない」という思いがある方はカウンセリングの時点でその旨お伝えした方が良いでしょう。

当クリニックでは最新機器と3Dデジタル矯正で精度の高い治療をご提供しておりますので、些細なことでもカウンセリングの際にお話いただければと思います。

0120-182-704

0120-182-704