みなさんこんにちは。日本橋はやし矯正歯科院長の林一夫です。

今回は抜歯矯正を行った口ゴボ治療の治療例を紹介させていただきます。40歳女性、口元の突出感の改善を希望され来院されました。

口ゴボってどんな状態?

口ゴボとは、文字通り「歯が前に出ているために、口を閉じた時に口元が『ゴボッ』と出ている状態」を指す俗称で、お口の中が小さい日本人にはとても多いです。

こちらの記事で詳しくご説明しています。

少し出ているぐらいならそれほど気にしない方もいらっしゃいますが、この「気になる」レベルは個人差がとても大きく、同じぐらい出ていても気にならない方がいればとても気に病んでしまう方もいらっしゃいます。

今回の症例の口ゴボについて

まずは治療前の横顔の写真です。

いわゆる口ゴボと言われる上下の口唇が前方に突出した状態であることがよくわかります。

口ゴボの場合、口唇閉鎖不全(口が閉じにくい)を伴うことが多いのですが、この患者さまには認められず、オトガイ部の形状は比較的正常で唇の位置が上下ともに突出しています。

スマイル写真です。

スマイルライン的には正常に近いのですが、上顎前歯が唇側に傾斜して出っ歯感が強いことがお分かりいただけると思います。

口腔内写真(正面)です。

上顎の正中線に対して下顎の正中線が右側へがわずかにズレています。

続いて右側の口腔内写真です。

大臼歯の前後関係は正常なのですが、上下顎の前歯が前方に傾斜していることがお分かりいただけると思います。

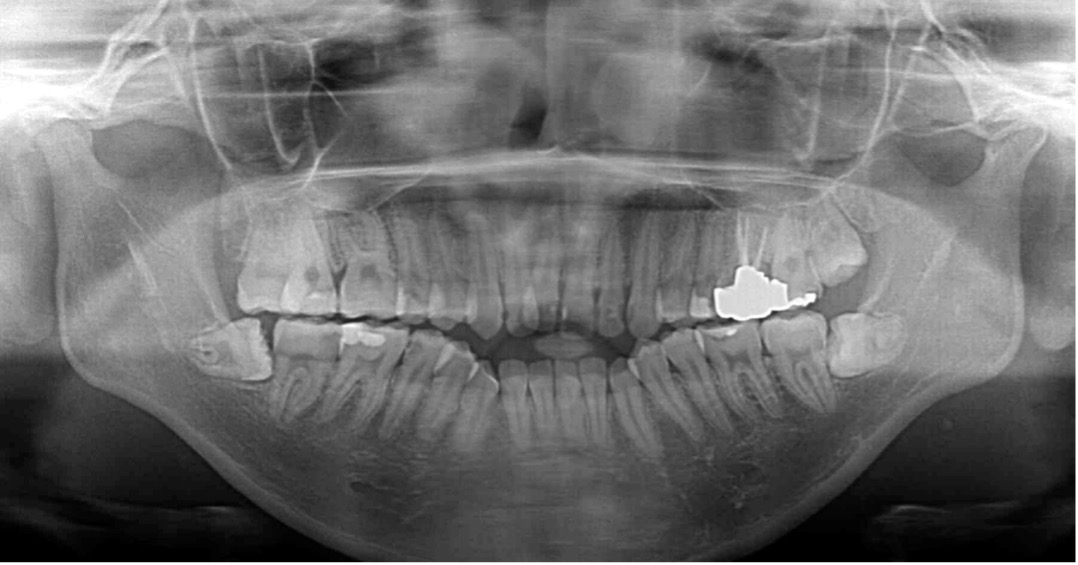

パノラマレントゲン写真です。

上下顎右側の親知らずは萌出しています。反対側はすでに抜歯されています。上顎右側第一小臼歯は根管治療が行われています。

診断と治療方針

診断と「どんな装置と抜歯方法」などについては以下をご覧ください。

- 診断:上下顎前歯の唇側傾斜(歯槽性の上下顎前突)、上顎に軽度・下顎に中等度の叢生が認められる骨格性Ⅰ級症例

- 治療方針:上顎両側第一小臼歯、下顎両側第一小臼歯の抜歯、リンガル矯正(上下顎裏側)により治療を行った。

治療の流れ

- 精密検査(CBCT・セファロ・模型分析)

- 診断・治療方針の説明

- 上顎小臼歯の抜歯と上顎の装置装着(裏側)

- 下顎小臼歯の抜歯と下顎の装置装着(裏側)

- レベリング・アラインメント

- 抜歯スペースの閉鎖

- 最終調整

口ゴボはどのくらい改善されたの?

治療終了時の横顔の顔面写真です。

口ゴボが改善され、理想的な横顔が獲得できました。

治療前と治療後の比較はこちらです。

こうやって比べてみるとかなりスッキリしていることがわかります。

| 治療前 | 治療後 |

|

|

|

スマイル写真です。

とても自然な理想的なスマイルを獲得できました。

スマイル時の出っ歯感も適切に改善され、患者さまも大変満足されておりました。

口腔内の写真です。まずは正面です。

上下顎の正中線も顔面正中を基準にぴったりと合っています。

また個々の歯の位置異常が適切に整えられていることがお分かりいただけると思います。

右側です。

上下顎前歯の唇側傾斜が改善され理想的な歯軸傾斜と上下的なかみ合わせを獲得することが出来ました。

親知らずの抜歯はなぜ必要だったの?

親知らずの抜歯について説明をします。

こちらは治療後のパノラマレントゲン写真です。

親知らずは、4本とも抜歯されています。

今回親知らずを抜歯したのは、術後の咬合の安定のためです。

矯正治療後に親知らずが残っていると、親知らずが後ろからいわば盾のようになってせっかく後ろに下げた歯を前に押し戻そうとする力が働きます。

その親知らずを抜歯することによって、整った歯の後戻りを未然に防ぐことができます。

またこの症例では、根管治療(虫歯などで歯の根っこに薬剤による消毒等の処置をする治療)を行っていた歯を抜歯し、より健康な歯を残して治療を行えることができたことも、この症例の特出すべき点です。

まとめ

- 診断:上下顎前歯の唇側傾斜(歯槽性の上下顎前突)、上顎に軽度・下顎に中等度の叢生が認められる骨格性Ⅰ級症例

- 治療方針:上顎両側第一小臼歯、下顎両側第一小臼歯の抜歯、リンガル矯正による治療

- リスク:歯肉退縮、ブラックトライアングル、歯根吸収

- 治療期間:3年

- 治療費:135万円(税込み、精密検査料含む/2021年当時の治療費)

よくある質問

口ゴボや抜歯についてのよくある質問をまとめています。

Q:口ゴボの改善には長い治療期間が必要ですか?

A:歯の移動量や骨格によりますが、歯の位置だけでなく顎骨全体のバランスを整えるため、

抜歯を行うことが多く、そのため比較的治療期間が長くなる場合があります。

Q:抜歯治療により口が閉じやすくなりますか?

A:はい。上下顎前歯の唇側傾斜により生じている口唇閉鎖不全は抜歯治療を行うことで劇的に改善されることが多いです。

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704