日本橋はやし矯正歯科 院長 林 一夫

資格 (ドクターの紹介はこちら)

・日本矯正歯科学会認定医

・日本矯正歯科学会指導医

・日本顎関節学会専門医

・日本顎関節学会指導医

・デンツプライシロナ公認 SureSmile/Adance/Orhto/Aligner ファカルティ・ドクター/インストラクター・ドクター

日本橋はやし矯正歯科 TOP > コラム > デジタル矯正システムで、より安全な矯正治療を!!【その3】

資格 (ドクターの紹介はこちら)

・日本矯正歯科学会認定医

・日本矯正歯科学会指導医

・日本顎関節学会専門医

・日本顎関節学会指導医

・デンツプライシロナ公認 SureSmile/Adance/Orhto/Aligner ファカルティ・ドクター/インストラクター・ドクター

こんにちは。日本橋はやし矯正歯科院長の林 一夫です。

矯正治療は患者様の安全性が最も重要で、このコラムでも度々テーマに取り上げてきました。

今回はデジタル矯正システムを用いて私たちが患者様に提供することができるより安全な治療計画・治療デザインについて、また別の視点からお話したいと思います。

矯正治療において最も多い主訴(患者様が一番気にしている症状)は、歯の凸凹、叢生(そうせい)です。この歯の凸凹を解消して良い歯並びを獲得するには、歯を抜く必要がある場合があります。

凸凹の解消には、歯をならべるための十分なスペースが必要であり、そのスペースを確保するためにどうしても歯を抜く必要が出てくるケースです。

しかしもちろん「健康な歯を抜かないで治療してほしい」という患者さまももちろんいらっしゃいます。

矯正治療は歯並びだけでなく、患者様のその後の生活全般を見据えて行わなければいけませんので、可能な限りその患者様のご希望に沿った治療方法をデザインすることが重要になります。

歯を抜かない場合の治療では、一般的に以下のような処置を行い、凸凹の歯をならべるためのスペースの確保を行います。

しかし、上記の方法にはそれぞれに問題点があります。

1. 「前歯を前方に出す」場合の問題点

この方法は前歯を唇側に飛び出させる必要があり、治療により、より口元が前に出た感じの横顔になってしまう可能性があります。

2. 「歯列弓を横に広げる」場合の問題点

歯列弓を横に広げる場合では、過剰に歯を動かしてしまうと奥歯の歯の根っこ(歯根)が骨から外に飛び出してしまうことがあります。

3. 「奥歯を後ろに下げる」場合の問題点

治療期間がかなり長くなる傾向があり、また矯正用インプラント(矯正用アンカースクリュー)の併用が必要な場合が多いです。

それではこの患者様を例に、歯を抜かない治療方法と安全な治療計画について考えてみましょう。

この患者様は、上下顎ともに重度の凸凹があります。

▼こちらがその患者様の下顎の写真です。

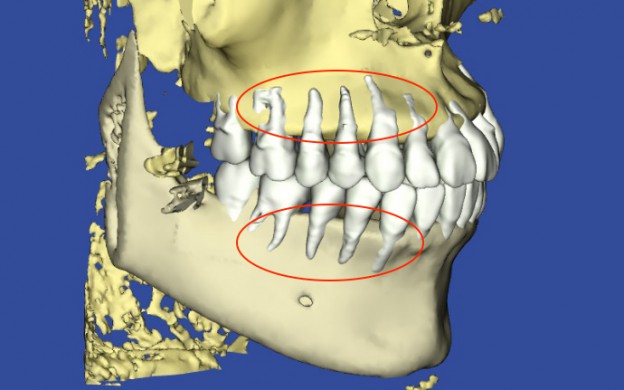

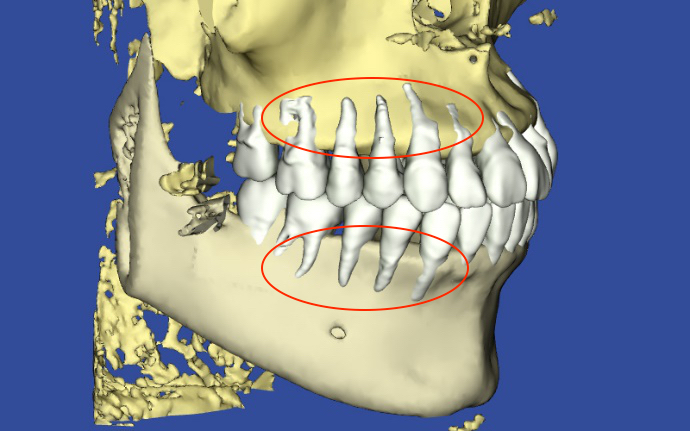

▼この下顎を3Dモデルにすると、より分かりやすくなります。

歯の凸凹を治療するにはスペースが足りないということが、この画像でお分かり頂けると思います。

しかし患者様は非抜歯(歯を抜かない)による治療を強く希望されており、そのご希望に応える治療計画が必要でした。

また

ということで、必然的に「2. 」の「歯列弓(歯がアーチ状に並んでいる状態)を横に広げる」方法を採用し、非抜歯による治療計画を立てることなりました。

▼こちらは最初のシミュレーションです。

前歯が唇側に出ないようにしながら歯の凸凹を解消すると、このように奥歯の歯根が骨から飛び出してしまうことがわかりました。

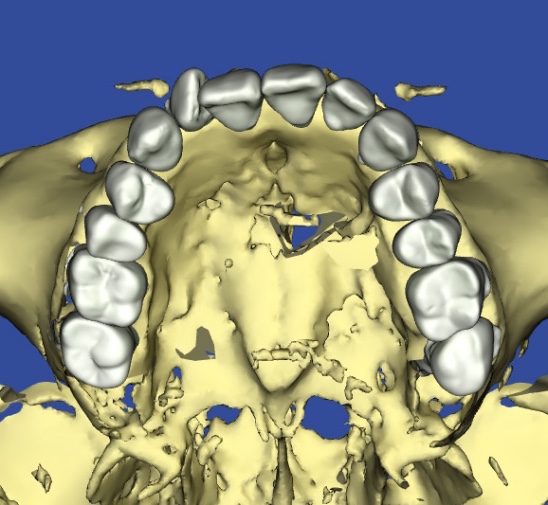

そこで歯根を骨の中に維持しながら凸凹を解消するために、 IPR ( Interproximal Reduction:ディスキングとも言います)を併用して歯をならべた場合のシミュレーションを行いました。

※ IPR とは歯の幅を少し削って小さくすることで、歯をならべるためのスペースを獲得する方法です。

詳しくはこちら:矯正体験レポート第三回:カスタムワイヤー編!

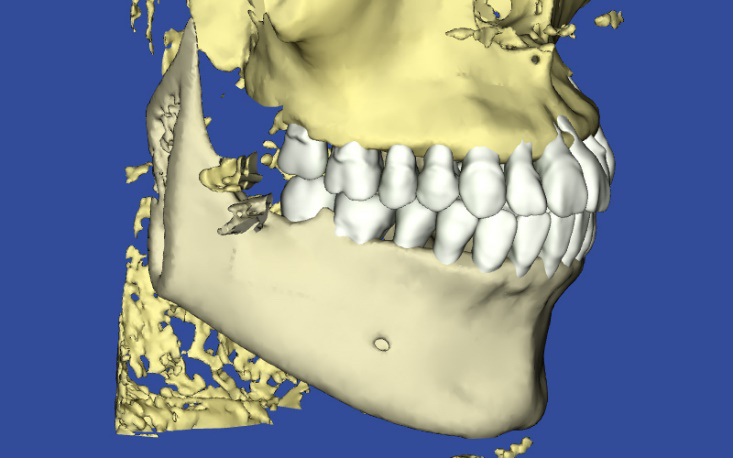

▼これが IPR を併用した場合のシミュレーション結果です。

歯根がしっかりと骨の中に維持され、なおかつ凸凹が解消し、また前歯が唇側に出ることを防止しながら歯をならべることができるとわかりました。

IPR は削る量が多くなると歯がしみる原因になってしまうので、CT画像から正確なエナメル質(歯の一番外側の硬い組織)の幅を測定し、その範囲を超えないような量を削ります。

このように3Dデジタル矯正治療では、骨と歯根との三次元的な位置関係を正確に再現し、その情報を元にシミュレーションを行うことができます。

これにより、今まで予測することが難しかった歯の移動によるリスクを正確に予測することができ、より安全で患者様のご要望にお応えできる治療計画を提案するこが可能となりました。

日本橋はやし矯正歯科では、矯正治療にご不安のある患者様でも、個別によくご相談し納得頂きながら、このような治療デザインを丁寧に設計させて頂いております。

資格 (ドクターの紹介はこちら)

・日本矯正歯科学会認定医

・日本矯正歯科学会指導医

・日本顎関節学会専門医

・日本顎関節学会指導医

・デンツプライシロナ公認 SureSmile/Adance/Orhto/Aligner ファカルティ・ドクター/インストラクター・ドクター

| 1995年 | 北海道医療大学歯学部卒業 |

|---|---|

| 1999年 | 北海道医療大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程修了・学位取得 |

| 1999年 | 海道医療大学歯学部矯正歯科学講座 助手 |

| 2003年 | アメリカ・ミネソタ大学歯学部口腔科学科 客員研究員 |

| 2006年 | 北海道医療大学歯学部矯正歯科学講座 講師 |

| 2007年 | 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野 講師 |

| 2007年 | 北海道矯正歯科学会 理事 |

| 2008年 | アメリカ・ノースカロライナ大学歯学部矯正科 客員教授 |

| 2008年 | 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野 准教授 |

| 2011年 | Digital Orthodontics 研究会 副会長 |

| 2015年 | 日本橋はやし矯正歯科 開院 |

| 2018年 | K Braces矯正歯科原宿駅前 総院長就任 |

| 2021年 | 日本デジタル矯正歯科学会 副会長就任 |

| 2002年 11月 | 日本矯正歯科学会認定医(第2293号) |

| 2007年 8月 | 日本矯正歯科学会指導医(第608号) |

| 2013年 5月 | 日本顎関節学会専門医(第343号) |

| 2013年 5月 | 日本顎関節学会指導医(第208号) |