みなさんこんにちは。日本橋はやし矯正歯科院長の林 一夫です。

今回は当院で主に用いておりますマウスピース矯正(アライナー矯正)の最新システムであるsuresmileアライナーについての最新情報をお伝えします。

現在、世界的に数多くのマウスピース矯正(アライナー矯正)システムが存在していますが、その中でも当院が運用しておりますsuresmileアライナーは、最新の技術が詰まったとても効果的な治療システムです。

このsuresmileアライナーのお話をするために、マウスピース矯正に欠かせないアタッチメントの説明から、マウスピース矯正のタイプについてなどを詳しく説明しておりますのでぜひお読みください。

マウスピース矯正には原則「アタッチメント」が必要です

マウスピース矯正(アライナー矯正)を行う場合、アタッチメントと言われる歯の表面に着ける突起を用いることが多いです。

アタッチメントのメリット

この「アタッチメント」はもちろん必要があって存在しているものです。主なメリットは以下となります。

- マウスピースをしっかりと歯に装着させるための鍵の役割を果たす

- アタッチメント自身が歯を押すのでより効率的に歯が動く

アタッチメントのデメリット

このようにアタッチメントは治療の効果を高めるために重要な役割を果たすのですが、いくつかの問題がありました。

- 少しでもマウスピースが合わなくなるとアッタチメントがあることで逆にマウスピースのフィイット度合いが急激に低下してしまう

- よく見るとアタッチメントの存在がわかってしまうことがあることが「見えづらい矯正装置」としては難点になる

※滅多にありませんがご本人が気にされることが多いです - アタッチメントが脱落することがあり、その場合はクリニックへの通院が必要となる

アタッチメントのない格安のマウスピース矯正について

なお、アタッチメント不使用の簡易的なマウスピース矯正もありますが、歯をわずかしか移動できないので、全く根本的な治療になっていないことがほとんどです。

マウスピース矯正をお考えの方は、ご利用を検討されているサービスがどのようなものか細かくお調べされることをお勧めします。

アタッチメントの数を可能な限り少なくした治療が可能

アタッチメントは必要ですが、場合によっては困ることもあるということを上記で説明しました。

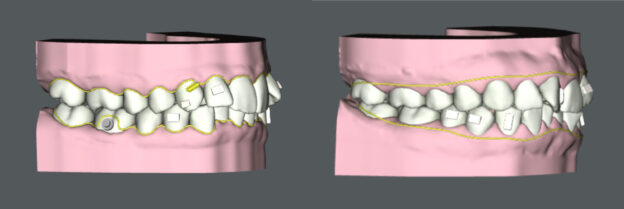

この「アタッチメント数を減らしながら歯とマウスピース装置のフィット感を高める」ためには、「マウスピースの辺縁(マウスピースのフチに該当する部分)の高さを高くする」ことが効果的であるということがいろいろな研究から分かってきました。

suresmileアライナーでは、マウスピースの辺縁の形状や高さを自由に設定できるので、アタッチメントが少なくても、もしくは症状によってはアタッチメントがなくても歯の動きをコントロールすることができるようになりました。

アタッチメントは脱落してしまうこともあり、そのたびに通院が必要となっていましたが、その必要がなくなるのは患者さまには安心だと思います。

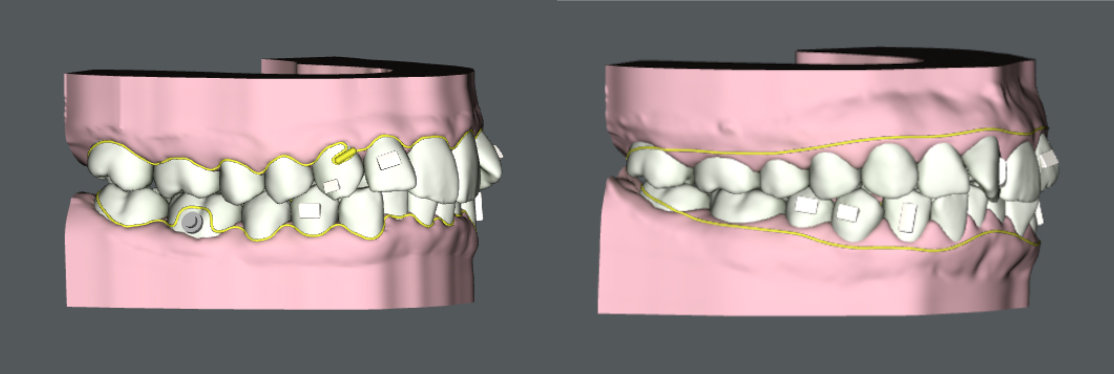

画像はsuresmileで使用可能な辺縁形態の例です。

左がスカラップタイプ、右がストレートタイプ。

ストレートタイプがマウスピースの辺縁(マウスピースのフチに該当する部分)を高くできるタイプです。

次にそれぞれの特性について説明いたします。

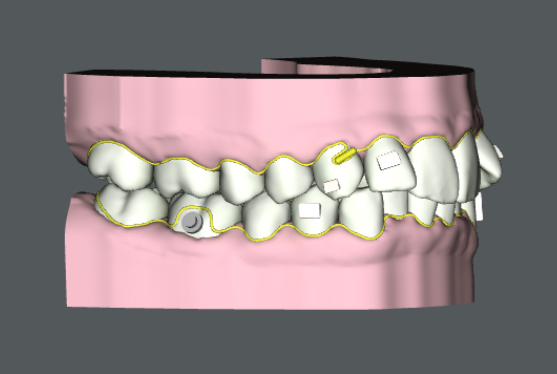

suresmileアライナー スカラップタイプについて

顎間ゴムをかけやすい

顎間ゴム(ゴムかけともいいます)が使いやすいタイプです。

顎間ゴムをかけるとゴムの力で歯が動くのでとても効率的に矯正治療を行えます。

以下の部分に顎間ゴムをかけます。

- 上顎の黄色いバー:スリット

- 丸いグレー:ボタン

顎間ゴムについては以下のブログで詳しく説明していますので併せてお読みください。

着脱が容易で快適

コンパクトなので着脱が容易、使用感もより快適です。

辺縁を高くできないのでアタッチメントは減らしにくい

辺縁を高くするとスカラップ形状ではなくなってしまうので高くできません。

またアタッチメントは減らせないわけではありませんが、治療効率は下がってしまいます。

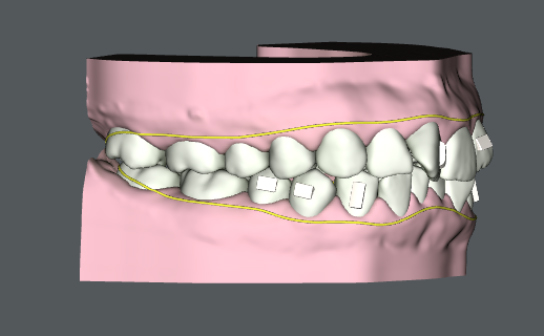

suresmileアライナー ストレートタイプについて

比較的大きな動きに対応

アライナーの剛性が高いので、歯列弓の積極的な拡大や歯の圧下などを行う治療計画の場合はこちらを選択します。

アタッチメントを減らすことができる

ストレートタイプはマウスピースの辺縁(マウスピースのフチに該当する部分)を高くできますのでアタッチメントを減らすことができます。

状態や目的に応じて治療計画を立てます

このように、治療計画によってマウスピースの形状が違いますのでカウンセリングで詳しくお話をお聞きして決めていく必要があります。

ひとくちに「マウスピース矯正」と言っても様々な治療計画があることを覚えていただければと思います。

加速矯正装置が治療費の中に含まれています

suresmileアライナーには「suresmile Vpro」がセットになっているパッケージがあります。

医療機関で対応が異なる場合がありますが、当院では標準的なマウスピース矯正の治療費にこのsuresmile Vproが含まれています。

装置装着時の不快感の改善を目的として日本国内では承認を受けているデバイスですが、海外では加速矯正装置として承認を受けており、1日5分間の使用で治療期間の短縮につながることがいくつかの研究で報告されています。

参照:矯正治療の効率を高める補助的装置 VPro+ について

このように当院で用いておりますsuresmileアライナーは、最新のテクノロジーを融合した非常に効果的なマウスピース矯正治療を提供することができます。

ぜひカウンセリングをお受けいただき、当院での治療を検討いただければと思います。

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704