こんにちは。日本橋はやし矯正歯科の林 一夫です。

今回は、新しい3Dデジタル矯正で可能になったアゴの運動機能を再現した矯正治療のシミュレーションの第一回として、開咬のある患者さまの症例を例に挙げながらお話ししたいと思います。

アゴの動きにとても重要な歯の位置

歯の位置とアゴの運動は非常に密接に関係しています。矯正治療によって歯を動かすとアゴの位置も変化し、より良い状態に改善される場合があります。

▼開咬のある患者さまの場合

この患者さまは、開咬と呼ばれる不正咬合を持っています。

開咬についてはこちら:どのような“歯並び”でお悩みですか?

この状態を治療するには前歯を“挺出”(ていしゅつ:ひっぱり出すこと)させて前歯を咬ませる治療を行います。

しかし症状が重度の場合は、挺出するだけでは治せないことがあります。その場合、奥歯を“圧下”(あっか:歯を骨側に押し込むように動かすこと)させ、下顎の骨自体がより咬みこむように位置が変化することを利用して治療することがあります。

圧下の3Dシミュレーション

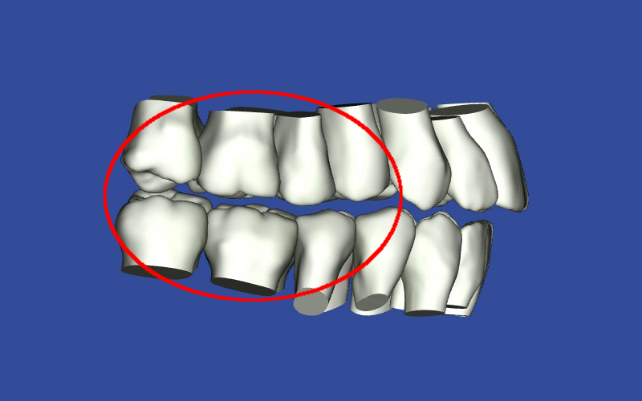

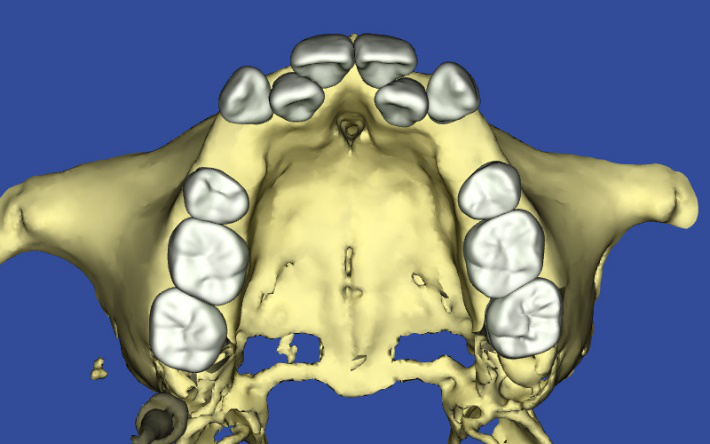

▼この患者様の3Dモデルです。

これは、大臼歯を“圧下”させる前の3Dモデルです。次に、この3Dモデルの上顎の臼歯部(赤丸で囲った部分)を骨側に押し込むように移動させます。

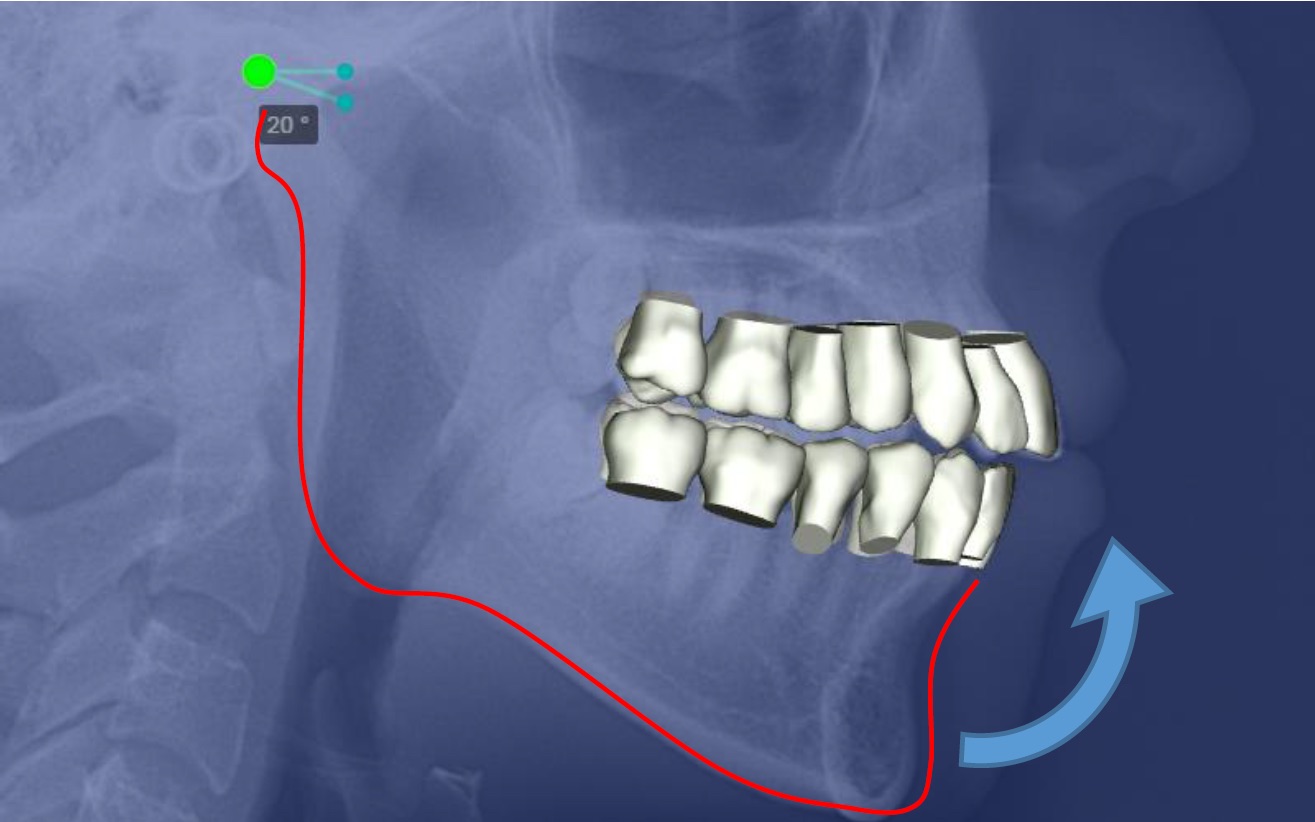

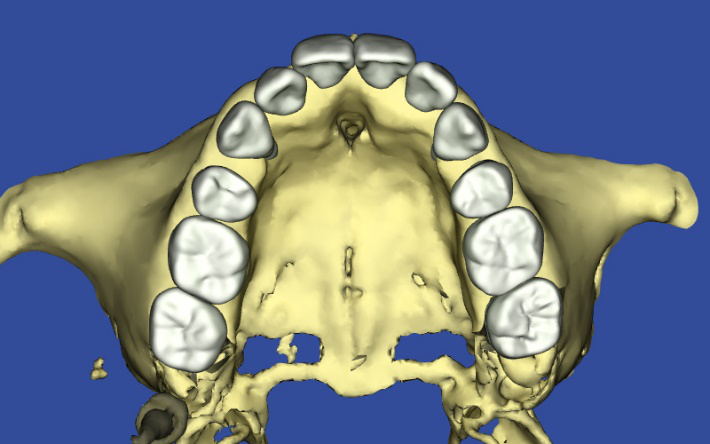

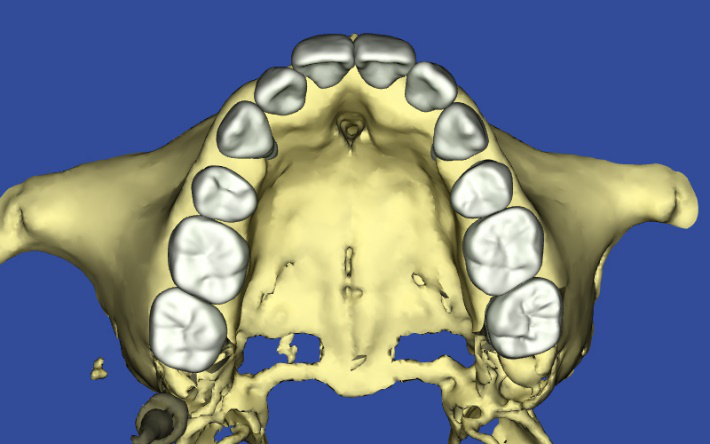

▼押し込まれた(圧下した)状態のシミュレーションです。

すると、このように上顎の歯と下顎の歯との間にスキマができるのがわかりますね。

骨格と併せたシミュレーション

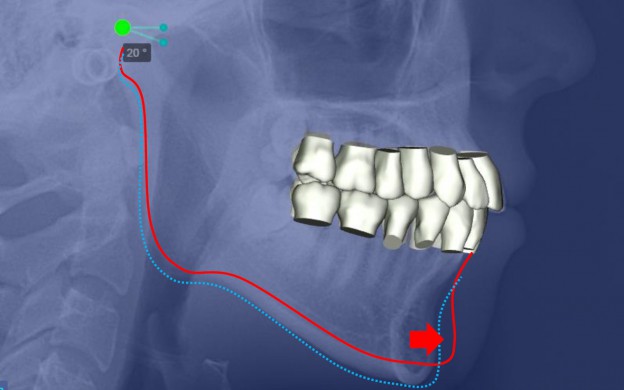

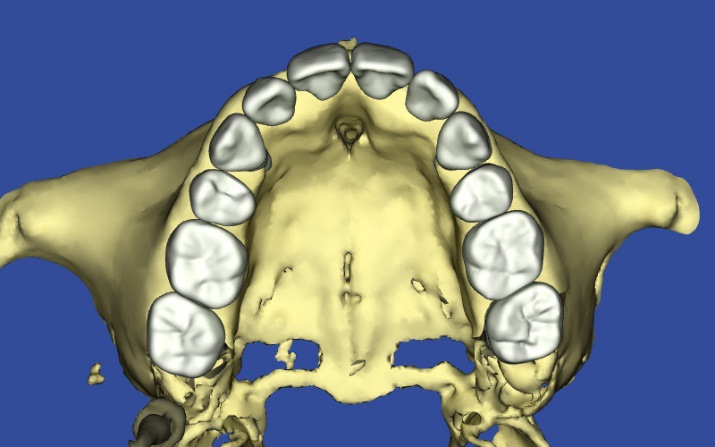

▼レントゲン写真に3Dシミュレーションを組み合わせてみます。

このように臼歯部を骨側に押し込むと、下顎の骨自体が矢印方向に回転しながら、咬みこむように位置が変わります。

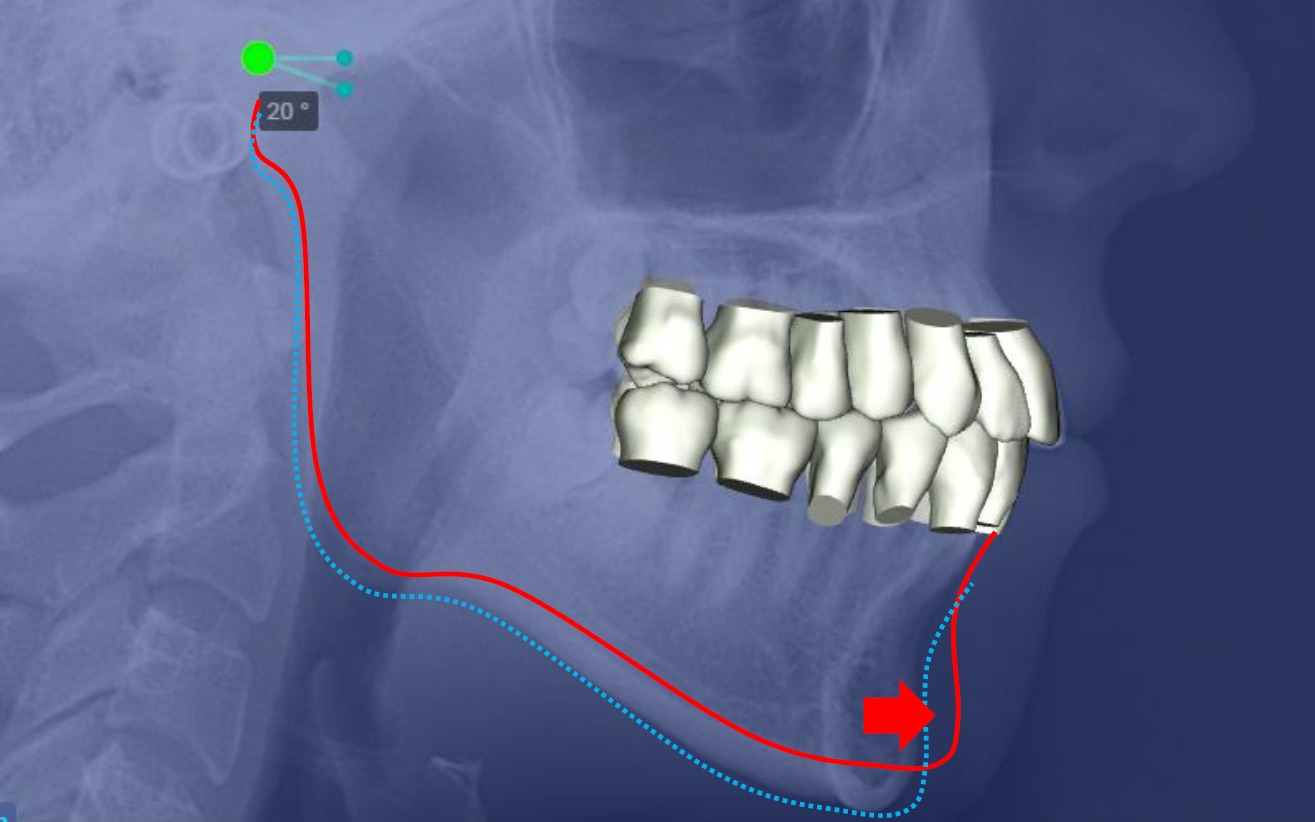

▼そして、このように大きく変化します。

青の点線が移動前、赤の実線が移動後の下顎の骨の位置を示しています。

下顎骨が反時計回りに回転して奥歯がかみ合っており、また前歯のかみ合わせも改善されているのがお分かりいただけると思います。

そしてこのような下顎骨の位置変化によって、赤の矢印のようにオトガイ部が前方に移動し、綺麗なアゴの形も得られる結果になっています。

骨格性の問題の改善につながっている

この患者様の場合は、もともとの下顎の骨の位置が後ろにあり、骨格性の上顎前突も併せ持っていました。

今回のシミュレーションではそれに対して、下顎の位置的な不正もある程度改善できることがわかりました。

つまり「開咬を治すと同時に、下顎の後退症に対するアプローチを行う」という高度な治療をより高い精度でシミュレーションし、結果を予測することができました。

いかがでしたでしょうか?

少し難しかったかもしれませんが、3Dデジタル矯正によって、今まで不可能と思われたダイナミックな下顎骨の位置変化もより精度を高くシミュレーションすることが可能になり、より良い矯正治療を皆様にお届けすることができるようになってきました。

また機会を見てその他の症例で、下顎運動を再現したより正確な治療計画のデザイン方法について説明していきたいと思います。

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704

0120-182-704